第1課題 砂漠化のプロセスと影響に関する解析

2001年〜2005年までの目的 (旧第1課題)

-

砂漠化のモニタリング

中国黄土高原における植生,水資源,気象,土壌に関するモニタリングと評価。 -

生態系回復法の提案

(1) 河川流域における現状の水収支の評価

(2) 水収支モデルの開発と応用

2001年〜2005年までの最終到達点 (旧第1課題)

-

診断方法の開発

(1) 水資源・・・河川流域における水文量のモニタリング手法および水循環モデルの開発。

(2) 植生および気象・・・バイオマス,土壌水分,リモートセンシングを用いた砂漠化モニタリング。 -

対策方法の開発

(1) 水資源・・・水収支,水利用効率という観点からの適切な土地利用シナリオの提示。

(2) 植生・・・生態系という観点からの緑化対策。

診断方法の開発に関する研究例

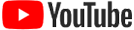

-マクロスケール- 乾燥度と潜在植生分布に関する研究

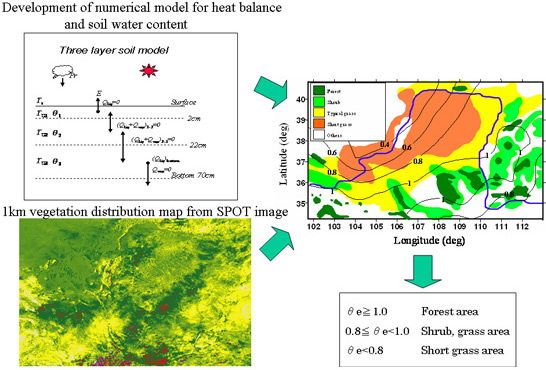

-流域スケール- 熱収支・水収支

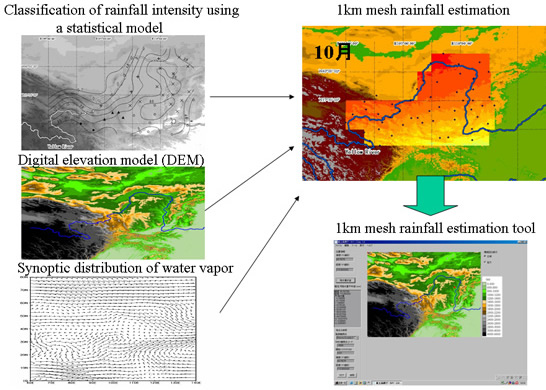

降雨特性の解析および1km降水量メッシュ分布モデルの開発

乾燥度と現存の植生分布を用いた潜在植生分布の推定

純一次生産量を用いた砂漠化モニタリング

純一次生産量(NPP)=気候生産力-阻害要因

NPP:砂漠化の指標

阻害要因:自然的要因(土壌水分の減少など)

人為的要因(過放牧、過耕作など)

NPPや阻害要因のデータ蓄積の重要性

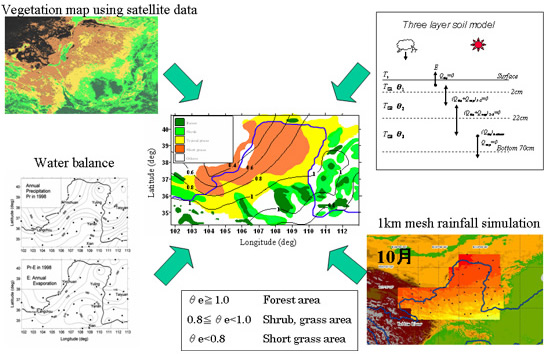

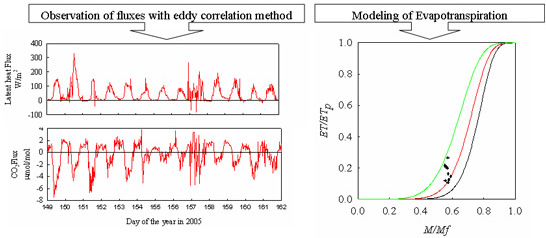

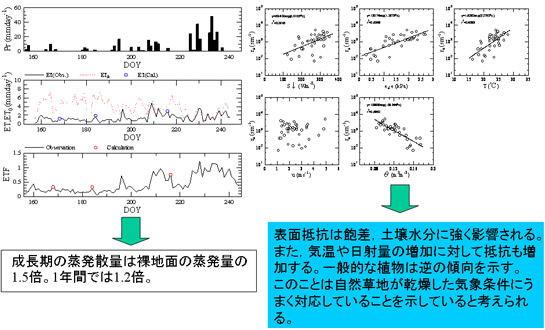

自然草地における蒸発散量の観測と生理学的特長

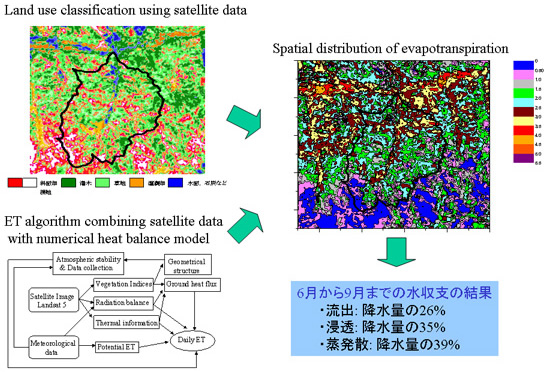

衛星データを用いた河川流域における蒸発散量の空間分布の推定

結果_マクロスケール

(1)

現存の植生分布と潜在植生分布を重ね合わせることで,砂漠化の進行度合いを理解した。

(2) 降雨の統計的解析から,黄土高原の降雨の特徴について理解した。

(2) 降雨の統計的解析から,黄土高原の降雨の特徴について理解した。

結果_流域スケール

(1) 水利用効率から見た自然草地の有用性

- 蒸発散効率は他の土地利用より優れている。

- 土壌浸食に対する保護力が優れている。

- 斜面上部では生育に影響を及ぼす窒素の流亡,pHの増加が認められた。

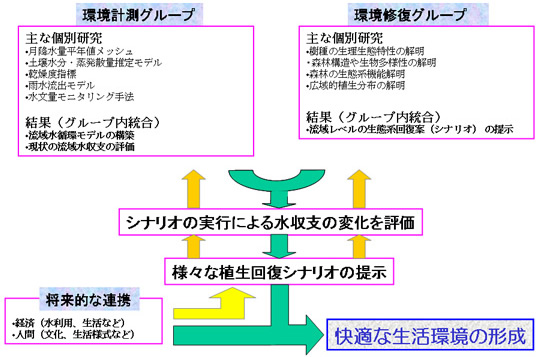

生態系回復法の提案

2006年からの研究計画

(1)

乾燥地における気候変化や人間活動が生態系や社会に及ぼす影響の解明→今後5年間のメインテーマ

- 砂漠化ハザードマップの作成

- 診断方法の開発

- 対策方法の開発