風 食

風で根元の砂が吹き飛ばされたポプラ(中国、内蒙古自治区)

(撮影:山中典和)

このように風が土砂を運び込むことでも

砂に埋もれる家(スーダン)(撮影:山中典和)

砂に埋もれる道路(中国・内蒙古)(撮影:山中典和)

鳥取にやってきた黄砂。白いのは月ではなく太陽です。(撮影:山中典和)

水 食

3つの砂漠化 のうち、最も大きな割合を占めるのが「水食」です。水食とは、雨粒と表面を流れる水の流れの勢いによって、土が斜面の下の方へと少しずつ流され、土の厚さがどんどん薄くなっていってしまうことです。

土には「保水力」と言って、しみこんできた水をため込む能力があります。この土の保水力のおかげで、雨灌漑 のあと何日も何十日も植物の根が水を吸い続けることができるわけです。土の厚さが薄くなると、薄くなった分だけ水をため込む能力が減るため、余った雨水が表面を流れやすくなります。そうするとますます土が流されて薄くなり、ひどい場合には岩肌がむき出しになってしまいます。岩肌や石ころには保水力がほとんどありません。ですから、土が流されて岩肌がむき出しになった大地には、たとえ雨が時々降ったとしても、もはや植物が生い茂ることはできません。これが水食による砂漠化 です。

砂漠 といえば雨の少ないところなので、雨によって砂漠化

が起こるというのは意外に思えるかもしれません。でも地面を覆う植物も少ないので、少しの雨でも土砂が流れ出てしまいます。

土には「保水力」と言って、しみこんできた水をため込む能力があります。この土の保水力のおかげで、

畑の土が雨に流されてしまった。(アフリカ・マリ共和国)

(撮影:山中典和)

道路の土も雨に流される(中国・黄土高原)

(撮影:山中典和)

塩 害

塩類集積で被害を受けたワタ畑(中国・新疆ウイグル自治区)

(撮影:Maimaiti, Ailijiang)

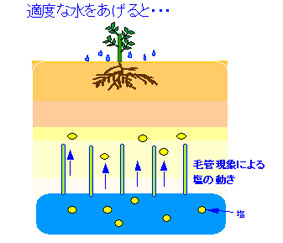

1.塩類集積 とは?

[

日本などでこのようなことがほとんど見られないのは、土の中の塩がたくさんの雨で洗い流されてしまうからなのです。

2.植物と塩

植物の体内の水は、何も混じっていない水に比べると濃くなっています。植物の根の周りにある水が植物の体内の水よりも薄ければ植物は水を吸うことができますが、周りの水の方が濃ければ植物は水を吸うことができず、反対に体内の水を失ってしまいます。植物体内の水にも塩が溶けています。もし根の周りの水に体内よりもたくさんの塩が溶けていたら植物はどうなるのでしょうか?

そうです。植物はその水を吸うことができず、やがてしおれて、しまいには枯れてしまうのです。また体内に水と一緒に取り込まれた塩のうち、ある種類のものは植物の体の働きを狂わせてしまいます。ですから、

|

|

|

普通の水で育てたダイズ |

塩水で育てたダイズ |

|

(撮影:安萍) |

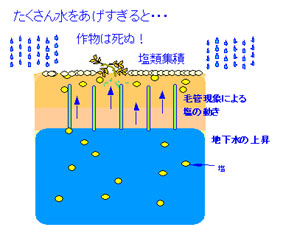

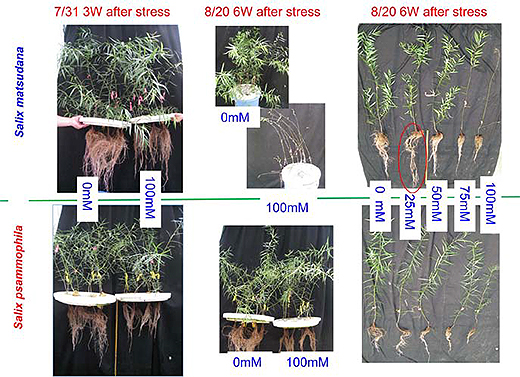

塩の濃度によるコムギの生育の違い(左:塩の濃度が濃い→右:水)

(撮影:Yasir Seraq Alnor MOHAMMED)

塩処理した中国のヤナギ、カンリュウ(Salix. matsudana)(上)とサリュウ(Salix psammophila)(下)。サリュウが塩に強いことがわかります。(提供:山本福寿)

3.塩類集積 への対策

この問題を解決するためには、一度にたくさんの水をまかずに少しずつ植物が必要なだけの水をあげるなど、畑の水やりの仕方を工夫したり、土から塩を取り除いたり、塩に強い植物を植えたりしなければなりません。

塩類集積地でも生きられる樹木(中国・新疆ウイグル自治区)

(撮影:山中典和)